Soul 元宇宙中的青年消費新圖景——在情緒消費中尋找心靈支點

在當下的消費語境中,年輕人正在以一種全新的方式回應現實壓力與內心需求。 “買到開心”已不再是調侃,而是一種真切的生活實踐。 無論是為一場音樂會買單,還是在深夜裡與AI聊天,這一代年輕人正以自己的方式,為情緒尋找出口,也在消費中重建精神秩序。 在「發瘋工牌」「醜萌文創」「情感樹洞」「AI陪伴」等新興消費形態背後,Soul 元宇宙正成為年輕人尋找認同、釋放情緒的重要場域。

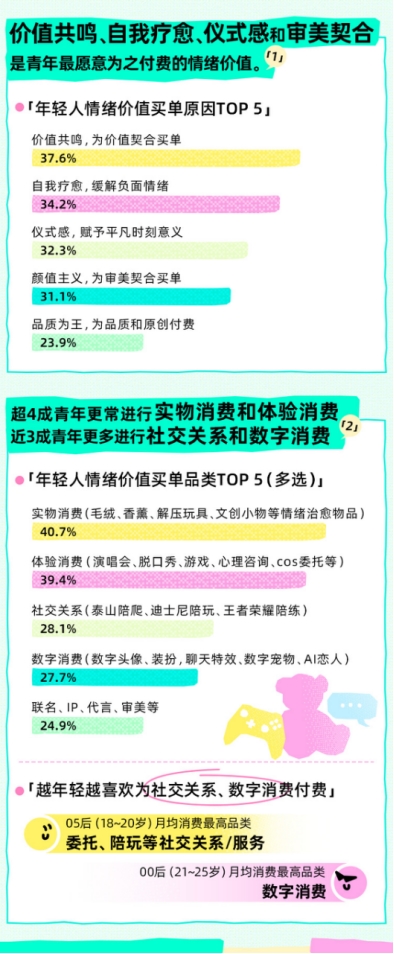

近期,Soul App聯合上海市青少年研究中心發佈《2025 Z世代情緒消費報告》(以下簡稱“報告”),以數據描摹Z世代的情緒消費全景,展示年輕人如何以消費為情感支點,維繫心理韌性,尋找心靈治癒。 隨著社會節奏加快與壓力上升,情緒消費現已成為Z世代生活中的高頻行為。 不同於以往的物質滿足,如今的青年更重視“精神共鳴”與“心理舒適”。 他們願意為價值認同、自我療癒、儀式感和審美愉悅付費,用消費行為獲得內心的安寧。

報告指出,青年情緒消費已形成以實物、體驗、社交關係和數位內容為主的多層結構。 其中,實物與體驗類消費最具普遍性,但社交關係和數位消費的情緒溢價更高。 從數據來看,約三分之一的青年通過消費來「自我療癒」,三分之一通過儀式感維繫生活秩序,另有近四成青年願為「價值共鳴」付費。

從情緒消費的品類分佈來看,實物消費和體驗消費成為主流,超過半數的青年每月在實物消費品上的金額集中在100至300元區間,體驗消費的金額分佈相對均衡。 社交關係類消費佔比接近三成,展現出較強的溢價能力,近25%的消費者在此類專案上支出超過1000元。 數字消費類佔比也接近三成,消費金額呈現兩極分化特徵,百元以內與千元以上均佔一定比例。 聯名、IP、代言及審美類消費則呈現「輕量化」趨勢,25%的消費集中在百元以內。 不同年齡段的消費偏好也有所差異,05后更傾向於社交關係類消費,而00后則在數字消費類上支出最高。

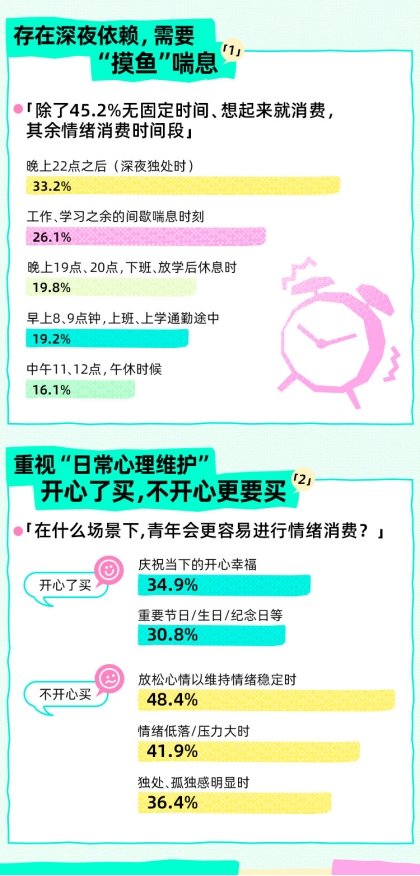

報告提到,青年情緒消費的動機可歸納為「心理維護」的雙重導向,並呈現出規律性的時間分佈。 具體而言,「消極維護」表現為:近半數青年為維護穩定情緒消費,超四成在情緒低谷時觸發消費,超三成因感到孤獨而消費。 “積極強化”則體現為:超三成青年用消費慶祝當下幸福,超三成在重要紀念日消費。 在時間上,超半數青年存在規律性消費習慣,峰值集中於深夜22點后與工作間歇。

報告中還進一步提出,情緒消費展現出三種典型特徵:一是通過治癒系內容與產品實現壓力釋放; 二是藉助AI伴侶、虛擬角色等數位技術獲得情感陪伴; 三是在亞文化圈層中尋找精神寄託與社交認同。 報告指出,個人化與圈層化的需求正重塑消費敘事。 特定的情緒商品被賦予“儀式性符號”的意義,讓人們在平凡的生活中找到秩序感與成就感。 Z世代通過情緒消費向外界表達“我是誰”,構建屬於自己的精神座標。

同時,社會競爭、經濟壓力、關係焦慮等問題讓青年更易陷入“情緒高壓”。 當傳統的社交關係難以提供穩定支援時,消費行為由此被賦予了新的社會意義。 在Z世代的世界里,情緒不再是消費的附屬品,而是他們與世界建立聯繫的方式。

《2025 Z世代情緒消費報告》不僅展現了年輕人的消費行為,也揭示了情緒消費已成為青年日常生活的顯著組成部分。 Soul 元宇宙作為承載空間,映射出Z世代在價值共鳴、情感寄託與身份表達中的多重追求。