Soul 元宇宙觀察:Z世代在情緒消費中尋找共鳴與療癒

如何更好地調節情緒,現已成為Z世代青年重要的生活命題。 面對快節奏的學習與工作,他們開始用全新的方式尋求心理慰藉——“情緒消費”正在成為年輕人的生活常態。 在這一背景下,Soul App聯合上海市青少年研究中心發佈《2025 Z世代情緒消費報告》,聚焦年輕人情緒消費的興起軌跡與底層邏輯,呈現情緒消費新場景與新趨勢,解析Z世代如何通過消費重塑情感支援網路、維繫心理韌性。 在這一過程中,Soul 元宇宙不僅成為了青年社交的聚集地,更逐漸演變為他們表達自我與情緒療癒的重要空間。

從Soul App二季度的社區數據來看,年輕人在消費中展現出的情緒訴求愈發突出。 “療癒”“逛公園”“音樂會”等相關話題的發帖和搜索量均有大幅度增長。 與此同時,“AI伴侶”和潮玩IP“Labubu”的走紅,反映出數位陪伴與圈層文化在青年情緒消費中的重要地位。 報告指出,Z世代的情緒消費,不再局限於物質層面,而是一種自我認同的表達——他們通過虛擬社交、數位收藏、沉浸式體驗來與情緒共處。

報告數據顯示,Z世代在消費決策中,越發關注產品所傳遞的精神共鳴與情緒回應。 約四成受訪者願意為「價值共鳴」付費,體現出他們對精神認同的重視; 三分之一青年通過消費進行自我療癒,在焦慮、孤獨時購買治癒系商品; 還有約三成的青年傾向於為“儀式感”買單,借由消費賦予生活新的意義。 此外,「顏值」「原創」「品質」也成為觸發消費衝動的關鍵詞——青年在審美與內容層面尋求「視覺愉悅」,拒絕同質化表達。

隨著社會流動性增強、生活節奏加快,青年在追求個性與歸屬的同時,也面臨著情緒高壓。 現實與理想的落差感,促使他們從傳統的“功能性消費”轉向“情緒型消費”。 報告顯示,超四成青年傾向於實物或體驗類消費,近三成更青睞社交關係與數字消費。 AI伴侶、虛擬陪玩等數位服務的興起,映射出他們在“情緒修復”上的主動意識:當現實社交難以承載穩定情感支援時,虛擬互動成為心理補償的一種形式。

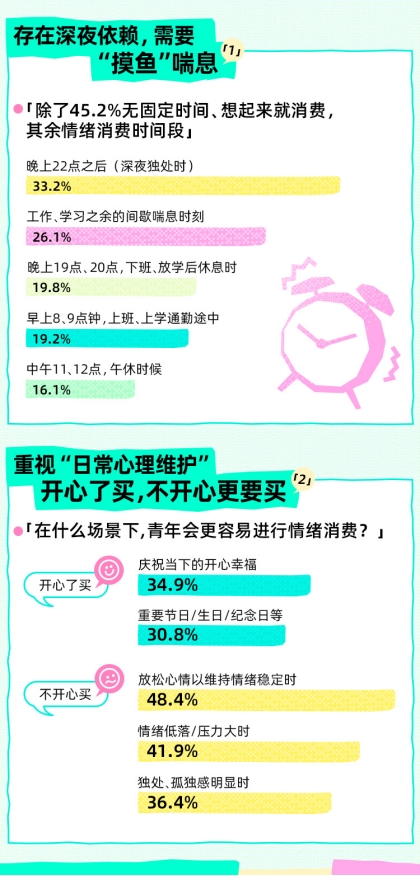

調研數據結果也印證了這一趨勢:深夜與工作間隙成為青年進行情緒消費的高頻時段,消費行為常出現在情緒低谷或獨處時刻。 他們通過即時消費來維持穩定情緒,或用小小的儀式慶祝幸福時刻。 情緒消費在某種程度上承擔了“心理維護”的雙重功能——既是自我撫慰,也是一種積極強化。

在城市化與數位化交織的語境下,傳統的人際聯結被削弱,情緒消費成為青年維繫社交與自我認同的方式。 商品被賦予情感符號,成為表達“我是誰”的載體。 報告指出,青年通過消費構建個人化的情緒標籤:Z世代選擇購買能代表態度的物品,用音樂會或盲盒紀念特定時刻,藉助AI獲得情緒回應。

從一張「發瘋工牌」,到一場音樂會、一隻Labubu玩偶、一次AI對話,青年用消費構建著屬於自己的心靈避風港,也為市場注入新的活力。 報告提到,情緒消費的興起不僅反映了Z世代的心理需求變化,也映照出青年對“精神共鳴”的主動探索。 在情緒經濟的浪潮中,Soul 元宇宙憑藉開放、多元、包容的社交環境,為年輕人提供了一個可持續的情感棲息地。